En el siglo XV debe ser ya un lugar de relativa importancia cuando pasa con Morón a manos del Marqués de Villena, valido de Enrique IV y poco tiempo después, en 1477, a la casa de los Téllez Girón, condes de Ureña y señores de Osuna. Por sentencia del consejo supremo de Castilla, confirmada pro los Reyes Católicos y refrenada por el Sumo Pontífice Sixto IV, Arahal pasa definitivamente a depender de la Casa de Osuna. Este episodio viene a ser un acto más del proceso de señorialización de Andalucía a fines de la Edad Media, tras el cual buena parte de la región occidental pasará a manos de la alta nobleza. Desde entonces y hasta el siglo XIX la villa formará parte del Estado de Osuna.

En el siglo XV debe ser ya un lugar de relativa importancia cuando pasa con Morón a manos del Marqués de Villena, valido de Enrique IV y poco tiempo después, en 1477, a la casa de los Téllez Girón, condes de Ureña y señores de Osuna. Por sentencia del consejo supremo de Castilla, confirmada pro los Reyes Católicos y refrenada por el Sumo Pontífice Sixto IV, Arahal pasa definitivamente a depender de la Casa de Osuna. Este episodio viene a ser un acto más del proceso de señorialización de Andalucía a fines de la Edad Media, tras el cual buena parte de la región occidental pasará a manos de la alta nobleza. Desde entonces y hasta el siglo XIX la villa formará parte del Estado de Osuna.La concesión por parte de Carlos V del estatus de villa en 1554, con término y concejo independiente de Morón, supuso para este pueblo su carta de naturaleza. Pero los privilegios que le concedió el monarca sobre los nombramientos de los regidores municipales no fueron bien vistos por la casa ducal, produciéndose a partir de este momento multitud

de pleitos encaminados a sustraerse del poder señorial, en el nombramiento de los miembros del concejo. Como se ha podido comprobar gracias a los censos realizados durante el siglo XVI, la población crece de forma notable hasta el punto de que a finales de siglo existen unos 1000 hogares, lo que supone una población aproximada de 5.000 personas. Conformándose desde ahora como una localidad media de la Campiña andaluza.

de pleitos encaminados a sustraerse del poder señorial, en el nombramiento de los miembros del concejo. Como se ha podido comprobar gracias a los censos realizados durante el siglo XVI, la población crece de forma notable hasta el punto de que a finales de siglo existen unos 1000 hogares, lo que supone una población aproximada de 5.000 personas. Conformándose desde ahora como una localidad media de la Campiña andaluza.El arraigado sentido de la autonomía municipal, ligado a sus orígenes, le llevó a la compra de nuevos privilegios en tiempos de Felipe IV. El siglo XVIII es también otro momento de expansión, tal como lo atestigua el urbanismo y los datos de población que, en 1787, debían ser unos 7000 habitantes, según calculaba el ilustrado Gutiérrez Bravo en su descripción de la villa. Efectivamente tanto el número de calles ocupadas como los edificios conservados de finales del siglo XVIII, responden tanto a dicho aumento de la población, como al auge económico producido por la mejora de las rentas agrarias.

El siglo XIX, como en el resto de Andalucía, producirá en Arahal una sucesión rápida de cambios políticos y un empeoramiento paulatino de las condiciones de vida de los jornaleros. Además de ser lugar de parada y fonda de numerosos viajeros románticos que vienen a Andalucía buscando costumbres “primitivas” y exotismo oriental.

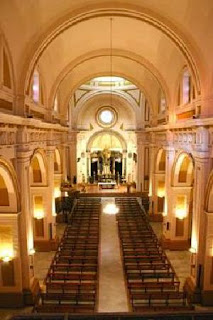

Parroquia de Santa María Magdalena

Arruinada la antigua parroquia de traza mudéjar en 1755 pro el terremoto de Lisboa, de la que restan su torre y su sagrario barrocos se acometió la construcción de uno de los templos más grandiosos de la provincia. Las dos grandes actuaciones del neoclasicismo, en la provincia que más se resistió a la estética de la Ilustración, fueron la construcción de esta monumental parroquia y la destrucción del espléndido retablo barroco del Sagrario de la Catedral Sevillana, pasto de las llamas por voluntad de los tardoilustrados sevillanos.

Arruinada la antigua parroquia de traza mudéjar en 1755 pro el terremoto de Lisboa, de la que restan su torre y su sagrario barrocos se acometió la construcción de uno de los templos más grandiosos de la provincia. Las dos grandes actuaciones del neoclasicismo, en la provincia que más se resistió a la estética de la Ilustración, fueron la construcción de esta monumental parroquia y la destrucción del espléndido retablo barroco del Sagrario de la Catedral Sevillana, pasto de las llamas por voluntad de los tardoilustrados sevillanos.

Las trazas del templo se debieron al arquitectos Lucas Cintora, aunque en ocasiones se ha relacionado con otros maestros neoclásicos. Las coincidencias de diseño de su proyecto ideal de templo de 1776 con la iglesia de Arahal, tal como han demostrado los profesores Berchez y Ollero, más la documentación aportado por Ollero sobre el seguimiento a pie de obra, no dejan dudas de su autoría. Como aparejador y jefe de obra trabajó primeramente su discípulo Antonio Márquez, que por enfermedad será sustituido por su pariente, José Márquez.

enfermedad será sustituido por su pariente, José Márquez.

La financiación de la Iglesia por parte del Duque de Osuna y la situación profesional de Cintora como maestro mayor del Alcázar le permite responder siempre a los intentos de la autoridad eclesiástica por controlar la realización y el proyecto del edificio, apelando a que él solo puede responder ante el Consejo de Castilla pro se arquitecto del alcázar real. Esta polémica será más aguda con relación al diseño del coro, que era percibido como proyectado “contra la práctica más común de este arzobispado”. Cintora salvaría este escollo presentando el proyecto a la Real Academia de San Fernando que, al aprobarlo, daría la razón a nuestro arquitecto.

Es un edificio de ladrillo y mampostería, con tres naves, crucero y coro tras el presbiterio, en forma de ábside semicircular, de raíz palladiana. Se cierra con bóvedas vaídas transversales en las laterales. El crucero se cubre con cúpula; el presbiterio en su primer tramo lo hace con bóveda de medio cañón y en el segundo lo hace con una de cuarto de esfera sostenida por columnas toscazas a modo de baldaquino, separando el espacio del presbiterio y el coro. El buque de la iglesia se sostiene por medio de pilares cuadrangulares son pilastras toscazas adosadas sobre las que apoyan arcos de medio punto. La molduración interna y externa es neoclásica, potentes entablamentos con frisos decorados con triglifos y metopas.

Arruinada la antigua parroquia de traza mudéjar en 1755 pro el terremoto de Lisboa, de la que restan su torre y su sagrario barrocos se acometió la construcción de uno de los templos más grandiosos de la provincia. Las dos grandes actuaciones del neoclasicismo, en la provincia que más se resistió a la estética de la Ilustración, fueron la construcción de esta monumental parroquia y la destrucción del espléndido retablo barroco del Sagrario de la Catedral Sevillana, pasto de las llamas por voluntad de los tardoilustrados sevillanos.

Arruinada la antigua parroquia de traza mudéjar en 1755 pro el terremoto de Lisboa, de la que restan su torre y su sagrario barrocos se acometió la construcción de uno de los templos más grandiosos de la provincia. Las dos grandes actuaciones del neoclasicismo, en la provincia que más se resistió a la estética de la Ilustración, fueron la construcción de esta monumental parroquia y la destrucción del espléndido retablo barroco del Sagrario de la Catedral Sevillana, pasto de las llamas por voluntad de los tardoilustrados sevillanos.Las trazas del templo se debieron al arquitectos Lucas Cintora, aunque en ocasiones se ha relacionado con otros maestros neoclásicos. Las coincidencias de diseño de su proyecto ideal de templo de 1776 con la iglesia de Arahal, tal como han demostrado los profesores Berchez y Ollero, más la documentación aportado por Ollero sobre el seguimiento a pie de obra, no dejan dudas de su autoría. Como aparejador y jefe de obra trabajó primeramente su discípulo Antonio Márquez, que por

enfermedad será sustituido por su pariente, José Márquez.

enfermedad será sustituido por su pariente, José Márquez.La financiación de la Iglesia por parte del Duque de Osuna y la situación profesional de Cintora como maestro mayor del Alcázar le permite responder siempre a los intentos de la autoridad eclesiástica por controlar la realización y el proyecto del edificio, apelando a que él solo puede responder ante el Consejo de Castilla pro se arquitecto del alcázar real. Esta polémica será más aguda con relación al diseño del coro, que era percibido como proyectado “contra la práctica más común de este arzobispado”. Cintora salvaría este escollo presentando el proyecto a la Real Academia de San Fernando que, al aprobarlo, daría la razón a nuestro arquitecto.

Es un edificio de ladrillo y mampostería, con tres naves, crucero y coro tras el presbiterio, en forma de ábside semicircular, de raíz palladiana. Se cierra con bóvedas vaídas transversales en las laterales. El crucero se cubre con cúpula; el presbiterio en su primer tramo lo hace con bóveda de medio cañón y en el segundo lo hace con una de cuarto de esfera sostenida por columnas toscazas a modo de baldaquino, separando el espacio del presbiterio y el coro. El buque de la iglesia se sostiene por medio de pilares cuadrangulares son pilastras toscazas adosadas sobre las que apoyan arcos de medio punto. La molduración interna y externa es neoclásica, potentes entablamentos con frisos decorados con triglifos y metopas.

La torre es una obra de excepcional calidad y muestra la maestría en la talla del ladrillo de los alarifes de la comarca. Está formada por tres cuerpos y chapitel piramidal, siendo los dos primeros de planta cuadrangular y el último octogonal. Siguiendo modelos hispalenses de tipo todavía protobarrocos como el de la parroquia de San Pedro de Sevilla. Está decorada con azulejos de los siglos XVI y XVII, plenamente integrados en las pilastras y paneles, además de unas ménsulas de cuello de paloma propias del siglo XVII, lo que avalaría una cronología anterior a la del siglo XVIII, que se le atribuye tradicionalmente. En las fotos antiguas, colocada en una cartela, entre los vanos del cuerpo de campanas, se vislumbraba una fecha prácticamente borrada que bien pudiera responder a una restauración. Por los rasgos formales externos podría adscribirse al último tercio del siglo XVII.

La torre es una obra de excepcional calidad y muestra la maestría en la talla del ladrillo de los alarifes de la comarca. Está formada por tres cuerpos y chapitel piramidal, siendo los dos primeros de planta cuadrangular y el último octogonal. Siguiendo modelos hispalenses de tipo todavía protobarrocos como el de la parroquia de San Pedro de Sevilla. Está decorada con azulejos de los siglos XVI y XVII, plenamente integrados en las pilastras y paneles, además de unas ménsulas de cuello de paloma propias del siglo XVII, lo que avalaría una cronología anterior a la del siglo XVIII, que se le atribuye tradicionalmente. En las fotos antiguas, colocada en una cartela, entre los vanos del cuerpo de campanas, se vislumbraba una fecha prácticamente borrada que bien pudiera responder a una restauración. Por los rasgos formales externos podría adscribirse al último tercio del siglo XVII. Nuestra Señorta de la Victoria

El antiguo convento de los mínimos fue fundado por don Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña en 1546, sobre una antigua ermita dedicada a San Sebastián. Las obras se debieron concluir en 1551, cuando tomaron posesión la comunidad de padres mínimos. La casa ducal de Osuna protegió a esta orden en todos sus territorios, poco después se funda la Victoria de Osuna en 1549 y la de Morón en 1549. Del conjunto original sólo se conservan el templo y una parte del claustro, de líneas muy sencillas, propio del siglo XVII.

El antiguo convento de los mínimos fue fundado por don Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña en 1546, sobre una antigua ermita dedicada a San Sebastián. Las obras se debieron concluir en 1551, cuando tomaron posesión la comunidad de padres mínimos. La casa ducal de Osuna protegió a esta orden en todos sus territorios, poco después se funda la Victoria de Osuna en 1549 y la de Morón en 1549. Del conjunto original sólo se conservan el templo y una parte del claustro, de líneas muy sencillas, propio del siglo XVII.Conserva la armadura de par y nudillo que cubre la nave mayor de tradición mudéjar, con decoración de lazo de ocho en el almizate. Por los detalles decorativos del friso se puede fechar en el siglo XVII. El presbiterio se cubriría con una armadura ochavada ha sido sustituida por una moderna. Debió ser semejante a la de la Victoria de Morón que se conserva en su estado original. Como es habitual en los conventos masculinos andaluces el coro alto se sitúa a los pies de la iglesia y se limita con barandilla de madera, con tintinábulo de diseño característico del siglo XVII.

La torre viene siendo considerada obra del siglo XVIII, pero sus elementos compositivos y decorativos la relacionan con el siglo anterior, en todo caso con los primeros años del XVIII especialmente la caña o base y la parte del cuerpo de campanas se halla la inscripción incompleta siguiente: ACABOSE… F. GROMO ORTIZ que se refiere al promotor de la construcción.

su retablo barroco de poco relieve, está dividido por delgados estípites. La obra puede ser de algún maestro de la comarca, quizás ecijano, del segundo cuarto del siglo XVIII, que había tenido en cuenta las líneas generales del diseño del retablo del convento del Rosario de esta misma localidad, sustituyendo las columnas por estípites y haciendo una obra mucho más plana y menos movida. La gran hornacina central que cobija el tabernáculo ochavado de la imagen titular, rematando por un manifestador y el forzado quiebro del frontón y cornisas.

En la cabecera de la nave del Evangelio se localiza un retablo neoclásico del XIX con una notable escultura de San José con el Niño itinerante, de mediados del XVIII, y atribuido con certeza al círculo de Montes de Oca; en el muro se halla otro retablo de Santa Teresa, con estípites de mediados del mismo siglo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario