El origen histórico de Morón se remonta al paleolítico, aunque los orígenes como entidad de población civilizada se remontan a los fenicios. También se tiene constancia de asentamientos romanos y visigodos.

Probablemente el primer doblamiento urbano tuvo lugar en la antigüedad tardía y fue protagonizado por inmigrantes norteafricanos, así parece indicarlo la primera denominación de Morón de la Frontera, “Mauror”, con las que los pobladores cercanos llamaban a esta localidad.

En el transcurso de la dominación árabe, su población se desarrolló extraordinariamente, de manera que desbordaron los muros de la ciudadela fortificada. Tras la caída del califato y la incorporación de Morón al sistema de los reinos de Taifas, en el siglo XI, Morón alcanzó su mayor apogeo, hasta llegar en convertirse en capital de uno de estos reinos. alrededor de 1240 tuvo lugar la reconquista cristiana, llevada a cabo por Fernando III El Santo, tras ello Morón vive durante más de dos siglos como ciudad fronteriza, hecho al que debe parte de su denominación actual.

En 1253 Alfonso X El Sabio entrega el castillo y la villa al ayuntamiento de Sevilla, más tarde al no poder mantener los gastos, el ayuntamiento sevillano reintegró Morón a la corona, a la que perteneció hasta 1285, año en el que el rey Sancho IV lo da en señorío a la orden de Alcántara. La villa de Morón estuvo bajo el poder de esta orden hasta 1378, cuando fue devuelta a la corona de Castilla, durante el reinado de Felipe II. Este la cedió como señorío a su hijo Enrique, al morir este sin sucesión, Juan I cede de nuevo la villa a la orden de Alcántara.

En 1461 la orden de Alcántara permuta Morón, el castillo de Cote y Arahal por otras propiedades. De este modo la villa de Morón pasa a pertenecer a los Téllez Girón, Condes de Ureña, de cuyo linaje proceden los Duques de Osuna.

En 1595 la constitución del cabildo por representantes de la nobleza y del pueblo dividido a este en bandos que provocaban continuas luchas dio origen a la conocida leyenda del gallo de Morón.

En 1810 los franceses invadieron Morón e instalaron sus puestos en varios puntos de la villa y el cuartel en el antiguo castillo, que volaron antes de su marcha en 1812. En 1894 la regente María Cristina otorgó el título de ciudad a esta villa.

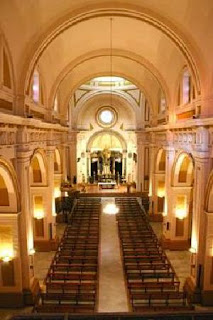

La Iglesia de San Miguel Arcángel, conocida como la Catedral de la Sierra Sur, se encuentra en la ciudad de Morón de la Frontera en la provincia de Sevilla. Esta iglesia tuvo un largo proceso constructivo (1506 - 1730) distribuido en cuatro etapas diferentes, por lo que abarca diversos estilos arquitectónicos que van desde el Gótico al Barroco Tardío. Se levanta esta iglesia tras el derrumbe, en el año 1503 de un anterior templo medieval, una construcción que habría sustituido a su vez a una antigua mezquita y de la que quedaría sólo parte de la torre o alminar.La iglesia de San Miguel consta de planta de salón con crucero, tres naves, capillas laterales, retablos y otras dos naves que forman el crucero; el Transepto y el Presbiterio. Su amplio perímetro se completa con la Capilla Mayor, la Capilla Sacramental y la Sacristía. Sus Muros, Pilares y cubiertas están construidos con piedras de sillería. Durante su primera etapa constructiva (primera mitad del siglo XV) se edificó la zona comprendida entre los pies de la iglesia y el comienzo del Crucero, donde se alojan las tres naves del Templo. Los estilos empleados fueron el Gótico Final y el Renacimiento, participando los arquitectos Antón Ruiz, Diego de Riaño y Martín de Gainza. En la segunda etapa constructiva (segunda mitad del siglo XV, y siglo XVI) el arquitecto y Maestro Mayor del Arzobispado de Sevilla, Hernán Ruiz II, terminó el Crucero renacentista y la Cúpula Barroca, y diseñó la portada de la sacristía, que ejecutó el milanés Vermondo Resta. Durante ese periodo, Pedro Díaz de Palacios realiza la ampliación del transepto (1571).La tercera etapa constructiva de la Iglesia de San Miguel (principios del siglo XVII) u “Obra Nueva” se desarrolló en epoca Barroca, y fue el arquitecto Lorenzo de Oviedo quien según diseño de Bermondo Resta, construyó la planta de la Cabecera y rectificó una segunda Sacristía, la linterna y la torre proyectada por Resta. También se le atribuye a Lorenzo de Oviedo el diseño de la capilla sacramental, y el comienzo de la Sacristía.En la cuarta etapa constructiva (primera mitad del siglo XVIII) también encuadrada en la “obra nueva” participaron Resta y Alonso de Vandelvira, terminando la Sacristía y continuando la cabecera del templo, que concluyó Miguel de Zumárraga.Fue Diego Antonio Díaz quién concluyó las obras de la iglesia de San Miguel Arcángel, en concreto la portada principal siguiendo, posiblemente, un diseño de Leonardo de Figueroa.La Fachada y portada principal es de estilo Barroco Tardío ( Diego Antonio Díaz, 1726) obedece a un diseño de Diego Figueroa, y se articula mediante cuatreo grandes pilastras de Orden Compuesto que señalan tres calles en relación con las naves del templo.Su hastial está retranqueado, en su centro tiene un óculo ochavado flanqueado por dos torreones semicirculares, y las calles laterales de la fachada tienen sendos escudos; el del cabildo eclesiástico (derecha) y el de los Téllez-Girón (izquierda). La calle central contiene la portada principal, subdividida en una portada exterior (con una escultura de San Miguel en el centro, y en sus extremos otras de San Pablo y de San Pedro, de Domingo Graseli, 1722) y una portada interior ( con dos columnas Compuestas Salomónicas y un frontón , en cuyo centro hay una Inmaculada en barro cocido, obra también de Graseli.La Portada del Evangelio , Llamada también “Puerta Chica” es la mas antigua de esta iglesia. Su construcción (siglo XVI) en piedra de cantería es de estilo gótico Isabelino y en su dintel puede leerse “DESDE AQUISE COMIENZA LA ESTAZION DEL CALBARIO AÑO 1614”.La Portada de la Epístola, también llamada del archivo o Sur (Diego Antonio Díaz, siglo XVIII) es de simple ejecución y esta enmarcada por pilastras y dintel decorado con molduras. La Torre Campanario fue edificada sobre cimientos de un alminar almohade por dos maestros mayores del Arzobispado de Sevilla (Cristóbal Ortiz y Francisco Moreno, siglo XVII) quienes siguieron un proyecto de Vermondo Resta. Construida en ladrillo, es de planta cuadrada y se compone de tres cuerpos, linterna y se remata con una veleta de San Miguel. Su altura es de casi 47 metros, esta adosada irregularmente a los pies de la nave del Evangelio y tiene nueve campanas de bronce colocadas entre 1680 y 1700.Interiormente el templo tiene importantes obras muebles y de interés, como son el Retablo Mayor realizado por Jerónimo Velázquez, la imagen de La Inmaculada de Luisa Roldán "La Roldana", y el bajorrelieve de La Circuncisión de Andrés de Ocampo.Bien de interés cultural, esta iglesia de San Miguel Arcángel está declarada como monumento, y así aparece publicado en el BOE en el año 1970.En San Miguel se recoge la historia de los últimos 500 años de Morón de la Frontera.Desde el punto de vista artístico hay que destacar su fisonomía, que es resultado de más de tres siglos de construcción, por ello el edificio no responde a un estilo arquitectónico concreto, sino que presenta una sucesión de estilos diversos.Por ultimo quiero apuntar el lamentable estado de conservación que presenta actualmente la “Catedral de la Sierra Sur”. La estructura de la iglesia se encuentra en situación crítica. Esperemos que pronto se lleve a cabo un riguroso proyecto de restauración y conservación para que la Iglesia de San Miguel se salve para generaciones venideras.

Cuentan las antiguas crónicas que, allá por los años de mil quinientos, el pueblo de Morón se encontraba dividido en dos bandos, cada uno capitaneado por sus

respectivos alcaldes.Era tal la rivalidad existente entre ellos que cualquier problema, por simple que fuera, se convertía en una cuestión de fuerza y poder, por lo que continuamente la tranquilidad y sosiego del pueblo se veía rota por estos apasionados enfrentamientos.Se afirma que, cuando se trataban temas relacionados con los nombramientos de las nuevas autoridades locales, las disputas tomaban entonces tintes de motín, por lo que su repercusión llegaba hasta la capital, donde se consideraba a Morón como uno de los pueblos más rebeldes y difíciles de gobernar de todo el reino.

Es más, la Chancillería de Sevilla y de Granada, y aun la misma Corte de Madrid, insisten los cronistas, estaban asombrados ante los asuntos de Morón, pues no sabían qué hacer, ya que aunque mandaran jueces imparciales, las dos facciones, usando todas las artimañas, trucos y trampas posibles no los reconocían, ya que afirmaban que el orgullo de Morón no admitía ningún arbitraje ajeno, aunque éste viniese respaldado por el más alto tribunal.Pero como estas divergencias y rencores, en lugar de apagarse cada vez eran más y más hondas, a la Chancillería de Granada no le quedó otro remedio que

volver a intervenir en los asuntos de Morón.Así, en la primavera de 1597 , siendo señores de Morón mandó a Morón al doctor Juan Esquivel ( Audiencia Regional de Andalucía ) que, a tenor de las crónicas, tenía pocas luces amén de un carácter fuerte y poco tratable. Además, se dirigía de forma grosera a los señores de Morón, a quienes provocaba diciendo, entre otras cosas, que donde él estuviera no había más gallo que él, razón por la que los lugareños le comenzaron a llamar el “Gallo de Morón”.Cansado todo el pueblo de Morón de sus tonterías y palabrerías, así como de sus insultos y provocaciones, motivó que los grandes señores de la villa se reuniesen para vengarse de todo lo que estaba diciendo y haciendo.De este modo, una noche con engaños fue sacado sigilosamente al Camino de Canillas el doctor Esquivel, donde le desnudaron de todas sus ropas y, dándole una paliza con varas de acebuche, le “invitaron amablemente” a marcharse con la condición de que si volvía a presentarse, lo pasaría mucho peor, ya que no lo

contaría más.Desde ese día, en las calles de Morón se canta una coplilla que recuerda a todo el mundo este suceso, y que dice así:

Anda que te vas quedando

Paseo del Gallo

Este paseo, que ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de su historia, fue levantado a principios del siglo XX a iniciativa de don Jerónimo Villalón-Daóiz y Pérez de Vera, quien encargó al escultor José Márquez Fernández ( Sevilla ) la realización de la escultura del gallo para situarla en el mismo, y desde 1916 recuerda a sus visitantes su famosa Leyenda. La escultura es de bronce y su peso es de 98 kilos.

Es uno de los vestigios arquitectónicos más antiguos que se conservan en la localidad, y recuerda su gloriosa y noble existencia histórica. Se encuentra situado en el centro urbano del municipio, sobre un cerro elevado, desde donde se divisa la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla.

En época romana se construyó una cerca de piedra para proteger a los pobladores de la zona, aunque también hubo asentamientos tartesios, incluso anteriores. Pero son los árabes los que en el 711 empiezan a reforzar los restos de murallas romanas y visigodas existentes, convirtiendo la capital en una cora.

En el siglo XI, tras el desmembramiento del califato de Córdoba, Morón se convierte en reino de Taifas y el Castillo alcanza una gran importancia. Fue reconquistado por los cristianos del rey Fernando III “El Santo” en el año 1240, tras un largo asedio.

Entre los siglos XIII y XIV es entregado a la Orden de Alcántara para su custodia. A partir de mediados del siglo XVI los Condes de Ureña, posteriormente Duques de Osuna y Señores de Morón, hacen del Castillo su residencia habitual, adaptando sus viejas funciones a las nuevas.

Los Condes en su dominio de la fortaleza decidieron proseguir con la Gran Torre del Homenaje, comenzada por operarios mudéjares. Este proyecto consistía en elevarla con dos cuerpos más, sin embargo se quedó en un solo cuerpo pues, el emperador Carlos V, por desavenencias con Pedro Téllez-Girón, tercer Conde de Ureña, ordenó paralizar la obra. Se dispusieron a obrar por toda la zona fortificada para convertirla en palacio.

Las únicas fuentes referentes al aspecto grandioso de la fortaleza, las aporta Balbuena, historiador del siglo XVII que visitaba la fortificación a menudo. A continuación os detallamos la descripción del suntuoso palacio descritas por Balbuena:

“…se entraba por la puerta del Cordón, dejando la Torre del Homenaje a la izquierda, esta puerta se llamaba así porque tenía un cordón alrededor de la portada, labrada de cantería con tanto primor que todos los que la veían se admiraban de su arquitectura…entrando en el primer patio, a mano derecha había dos aljibes… saliendo de este patio se entraba en un claustro todo de mármoles labrados en Portugal, alrededor de este claustro había mucha sala grandiosa, los enmaderados eran de castaño, las puertas y quicios dorados, una sala llena de armas de todos los géneros… De cara a la puerta por donde se subía a lo alto, eran tantas las salas y aposentos que cuando entraba alguno era menester traer personas de las que habitaban el castillo, para que encontraran la salida… en una parte hechas mazmorras, en otras silos… la Iglesia de la Magdalena estaba en medio del llano y los Condes de Ureña la introdujeron en el palacio, y allí hicieron una capilla toda llena de rejas y balcones, unos con azulejos, otros dorados, que eran admiración de todos los que lo admiraban… sus salas estaban tan aderezadas que cuando los Duques venían a esta Villa, se aposentaban en el como en un palacio…” .

En los siglos XVII y XVIII, el Castillo queda prácticamente abandonado y se inicia un periodo de desmantelamiento y destrucción, que culmina en 1810 con la ocupación napoleónica.

El esplendor de este Castillo, con una larga historia, terminó cuando Soult, mariscal de las tropas napoleónicas, ordenó dinamitarlo en su retirada de la ciudad

Dentro de las innumerables fundaciones benéficas y piadosas de la Alta Nobleza sevillana se encuentra el convento franciscano del Corpus Christi, patronato de los Condes de Ureña.

Este antiguo convento fue fundado por el Conde de Ureña, Don Juan Téllez-Girón en 1541. La portada se fecha en 1550 y está compuesta por un arco de medio punto entre pilastras cajeadas de estilo corintio sobre pedestales, a pesar de ser muy sencilla, no deja de presentar una gran semejanza con las portadas laterales que flanquean la Puerta del Sol de la Colegiata de Osuna. En el entablamento que corona el vano hay una inscripción inmaculadista y en el tímpano hallamos el escudo del convento del Corpus Christi rematado por flameros.

La espadaña, situada en la cabecera de la nave, es de ladrillo y estuvo compuesta de dos cuerpos y dos vanos.

La iglesia conserva parte del antiguo convento, como es el claustro de dos plantas y arcos de medio punto. Este convento pasó por diferentes vicisitudes, desde las desamortizaciones sufridas durante el reinado de Isabel II. La iglesia es de planta rectangular y posee una sola nave de siete tramos separados por pilastras pareadas que se cubre con bóveda de medio cañón con arcos fajones y falsos lunetos. Tienen tres capillas adosadas al muro del Evangelio. A finales del siglo XVI y principios del XVII se decoró la iglesia con yesería y se levantó el claustro del convento el cual consta de dos plantas y siete arcos de medio punto sobre columnas de mármol. La planta baja se cubre con vigas de madera.

A los pies de la nave se encuentra un lienzo atribuido a Rivera, titulado “Las Lágrimas de San Pedro”.

En el lado del Evangelio se encuentran tres capillas, la primera se cubre con bóvedas sobre pechinas, decoradas con yeserías del siglo XVIII. Es la capilla del sagrario, que contiene la imagen de “La Oración en el Huerto” de Luis de Peña, de 1628. En la segunda capilla destaca la bóveda de yeserías con decoración de temas vegetales y atlantes. Es la capilla de la Vera-Cruz.

Sobre sale en la iglesia el retablo mayor, construido entre 1766 y 1779. Es de madera y está compuesto por bancos, un cuerpo de tres calles, compartimentadas por columnas estriadas y ático. La hornacina central está ocupada con una Virgen Milagrosa. Las calles laterales albergan esculturas de San Francisco y San Antonio que datan del siglo XVIII.

En una hornacina del lado de la Epístola se encuentra la Virgen de las Aguas, del siglo XVII, de Luis de Peña. Le continúa una Virgen de candelero, la de los Remedios, del siglo XVIII. En el mismo lado, hay un crucificado, de 1592, atribuido a Baltasar López. La iglesia contiene una cofradía llamada del Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de Loreto

Arruinada la antigua parroquia de traza mudéjar en 1755 pro el terremoto de Lisboa, de la que restan su torre y su sagrario barrocos se acometió la construcción de uno de los templos más grandiosos de la provincia. Las dos grandes actuaciones del neoclasicismo, en la provincia que más se resistió a la estética de la Ilustración, fueron la construcción de esta monumental parroquia y la destrucción del espléndido retablo barroco del Sagrario de la Catedral Sevillana, pasto de las llamas por voluntad de los tardoilustrados sevillanos.

Arruinada la antigua parroquia de traza mudéjar en 1755 pro el terremoto de Lisboa, de la que restan su torre y su sagrario barrocos se acometió la construcción de uno de los templos más grandiosos de la provincia. Las dos grandes actuaciones del neoclasicismo, en la provincia que más se resistió a la estética de la Ilustración, fueron la construcción de esta monumental parroquia y la destrucción del espléndido retablo barroco del Sagrario de la Catedral Sevillana, pasto de las llamas por voluntad de los tardoilustrados sevillanos.